目次

- 国保に加入する人

- 国保に加入するとき

- 国保をやめるとき

・

国民健康保険について

- 資格確認書の交付

- お医者さんにかかるときの自己負担割合は

- 70歳以上75歳未満の方は

- 資格確認書を紛失したときは

-

・

マイナ保険証の利用について

・高額療養費について

- 高額療養費の自己負担限度額について

- 高額療養費の患者負担額の計算方法

- 限度額適用認定証について

・療養費について

・

葬祭費について

・

人間ドック健診補助について

国民健康保険(国保)とは

日本では、「国民皆保険制度」を採用しており、病気やけがに備えて適切な医療や介護の給付を受けることができるよう、普段から加入者のみなさんから保険料を徴収し、医療費にあてています。

国民健康保険は、各市町村が都道府県とともに運営をしています。国民健康保険への加入や離脱のお手続きは、住民登録をしている市町村で行っていただくことになります。

ただし、大学・高校などの就学や病院・施設への入院(入所)のために別の市町村へ転出した方は、転出前の市町村で国民健康保険に加入していただく特例措置もございます。詳しくは健康・保健課 国保・年金係にお尋ねください。

国保に加入する人

菊陽町に住民登録があり、以下のいずれの要件にも該当しない方は菊陽町にて「国民健康保険」の加入手続きを行う必要があります。

-

要件

|

1 |

職場の健康保険(各健康保険組合、各国民健康保険組合、共済組合等)に加入されている方とその被扶養者の方 |

|

2 |

後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上の全ての方、65歳以上の一定の障がいをお持ちの方) |

|

3 |

退職等により職場の健康保険を脱退したあと、任意継続をされている方 |

|

4 |

生活保護を受給されている方 |

|

5 |

外国籍の方で、在留資格が「特定活動」のうち、「医療目的」または「観光・保養」の方 |

国保に加入するとき

国民健康保険に加入するときは必ず届出が必要です。以下の場合は届出をしてください。

※世帯が別の方が届出をする場合は必ず委任状が必要になります。

|

こんなとき |

届け出に必要なもの |

| 他の市区町村から転入してきたとき(職場の健康保険などに加入していない場合) |

転出市区町村の転出証明書、身分証明書、個人番号カード |

| 職場の健康保険をやめたとき |

健康保険資格喪失証明書 等、身分証明書、個人番号カード |

| 職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき |

健康保険資格喪失証明書 等、身分証明書、個人番号カード |

| 子どもが生まれたとき |

身分証明書、個人番号カード |

| 生活保護の受給を停止・廃止したとき |

生活保護廃止決定通知書 等、身分証明書、個人番号カード |

※健康保険資格喪失証明書 等とは

国保に加入する際には、2重に保険の資格を持つことを防ぐため、健康保険資格喪失証明書など、誰がどの健康保険をいつやめたのかが分かる証明書が必要です。証明書はご加入されていた健康保険の保険者(健康保険組合、協会けんぽ等)または職場から交付を受けてください。また、以下に町で作成した証明書の様式を用意しておりますのでご活用ください。

国保をやめるとき

国保をやめるときは必ず届出が必要です。以下の場合は届出をしてください。

|

こんなとき |

届け出に必要なもの |

| 他の市区町村へ転出するとき |

身分証明書、個人番号カード |

| 職場の健康保険などへ加入したとき |

資格情報のお知らせ又は資格確認書、身分証明書、個人番号カード |

| 職場の健康保険の被扶養者になったとき |

資格情報のお知らせ又は資格確認書(対象者全員分)、身分証明書、個人番号カード |

| 死亡したとき |

身分証明書、個人番号カード |

| 生活保護を受け始めたとき |

保護開始決定通知書、身分証明書、個人番号カード |

※個人番号カードと共に4桁の暗唱番号(利用者証明用電子証明書の暗証番号)が必要となります。

国民健康保険について

毎年8月が更新の時期になります。マイナ保険証の登録がされていない人には、7月中に郵便で資格確認書を送付します。

お医者さんにかかるときの自己負担割合は年齢や所得等の条件によって負担割合が異なります。

| 小学校就学前 |

小学校就学後

70歳未満 |

70歳以上

75歳未満 |

|

2割 |

3割 |

2割

3割(現役並み所得者) (※1) |

-

- ※1 現役並み所得者は、70歳以上の国民健康保険加入者のうち、住民税の課税所得が145万円以上の方が同一世帯に一人でもいるときに該当に

- なります。ただし、その該当者が2人以上で収入合計が520万円未満、1人で収入が383万円未満の場合、2割負担となります。

-

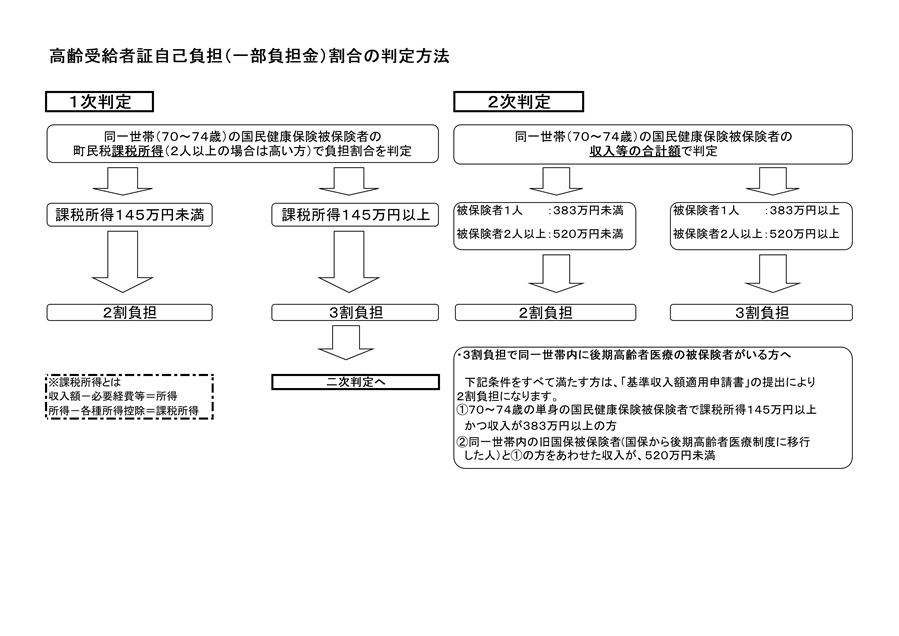

70歳以上75歳未満の被保険者について

70歳以上75歳未満の方には、負担割合が表示された資格情報のお知らせ又は資格確認書が交付されます。

-

70歳到達月の翌月(1日が誕生日の方はその月)から対象となります。新たに対象となる方は、対象月の前月下旬に資格情報のお知らせ又は資格確認書

を送付します。より詳しい負担割合の判定方法については次の図をご覧ください。

-

-

資格確認書を紛失したとき

資格確認書を紛失した場合には、役場健康・保険課または西部支所にて再交付の申請ができます。

[必要なもの]

※特例を除き、原則即日発行します。

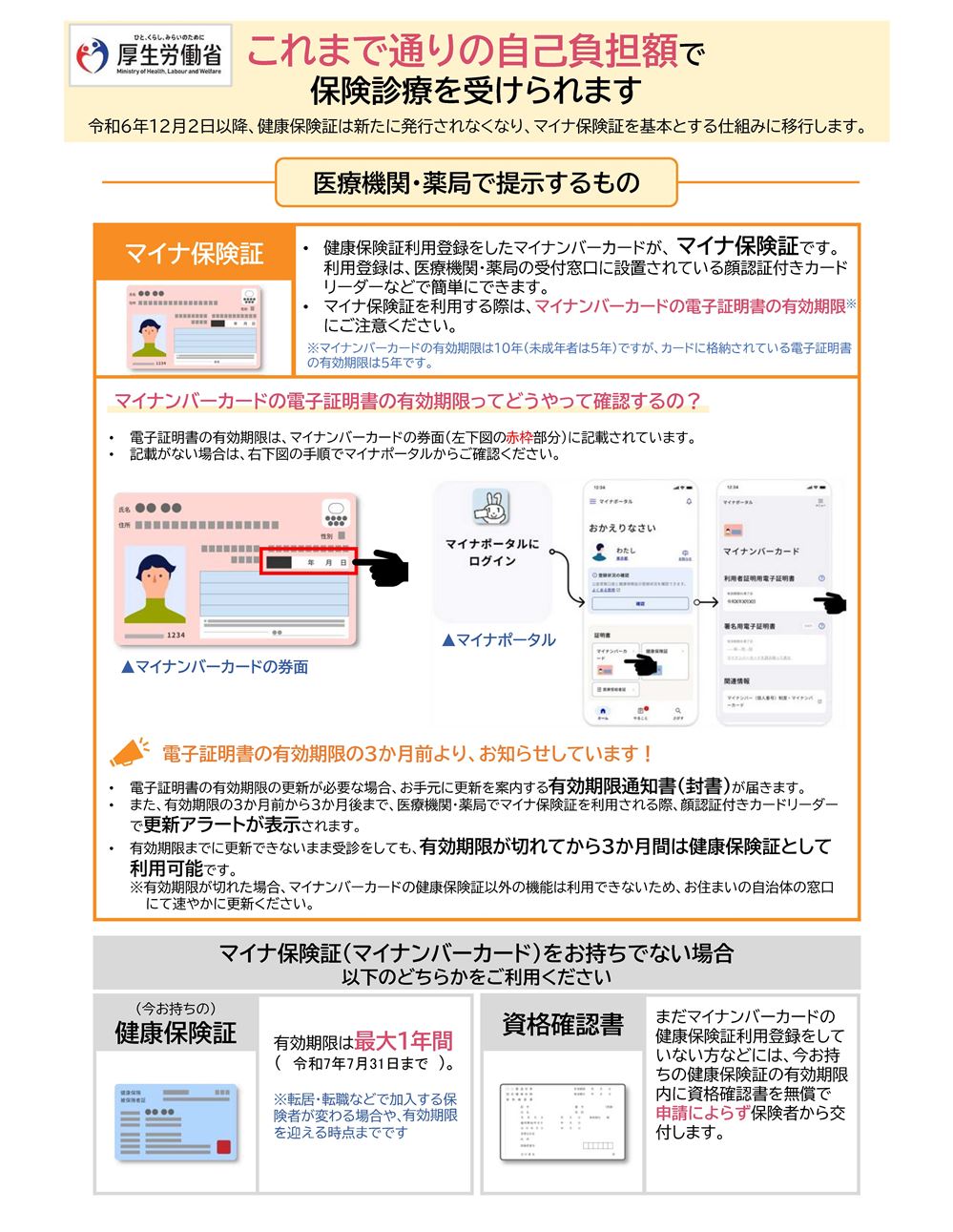

マイナ保険証の利用について

・限度額認定証の申請が不要で医療機関窓口での支払いを自己負担限度額までとすることができます。

・初めての医療機関等でも、本人の同意がある場合は、今までに使用した薬の情報が医師等と共有でき、より良い医療が受けられます。

・就職や転職、引越をしても、健康保険証として使用できます(保険者への加入等の届出は必要です。)。

・マイナポータルで、自身の特定健診等情報、薬剤情報及び医療費情報を確認できるようになります。

・マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力で、確定申告の医療費控除が簡単にできるようになります。

マイナンバーカードの健康保険証利用について(熊本県ホームページ) (外部リンク)

(外部リンク)

保険証の取り扱いについては

こちら

高額療養費について

健康保険の加入者は通常、医療費の3割(小学校未就学児は2割)相当額を負担しますが、特殊な病気にかかったり、入院・手術をした場合などは、多額の自己負担をしなければならないこともあります。

このような場合、法律によって、自己負担を軽減するために、自己負担額が一定の額を超えたときは、その超えた額が加入している健康保険から払い戻されます。この制度を高額療養費制度といいます。

高額療養費の自己負担限度額

高額療養費の自己負担限度額はその世帯の加入者の所得や年齢などにより決められており、その所得区分は下記のようにして決められています。

◆高額療養費の自己負担限度額(70歳未満の人の場合)◆

|

所得要件 |

区分 |

3回目まで |

4回目以降(注3) |

|

所得(注1)が901万円

を超える |

ア |

252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |

140,100円 |

|

所得が600万円を超え

901万円以下 |

イ |

167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |

93,000円 |

|

所得が210万円を超え

600万円以下 |

ウ |

80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |

44,400円 |

|

所得が210万円以下

(住民税非課税世帯を除く) |

エ |

57,600円 |

44,400円 |

|

住民税非課税(注2) |

オ |

35,400円 |

24,600円 |

- 注1 所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。

- 注2 住民税非課税とは、同一世帯内の世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)と全ての国保加入者が住民税非課税の世帯に属する人

- 注3 該当月を含む過去12か月以内に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上になった場合、「4回目以降の限度額」が適用され、それを超えた

- 分が支給されます。

◆高額療養費の自己負担限度額(70歳以上の人)

| 負担割合 |

所得区分 |

外来(個人単位) |

外来+入院(世帯単位) |

| 3割 |

現役並み所得者 |

課税所得 |

690万円

以上 |

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

〈4回目以降は140,100円〉 |

| 380万円以上 |

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

〈4回目以降は93,000円〉 |

| 145万円以上 |

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

〈4回目以降は44,400円〉 |

| 2割 |

一般 |

18,000円 |

57,600円

〈4回目以降は44,400円〉 |

| 低所得者(2) |

8,000円 |

24,600円 |

| 低所得者(1) |

15,000円 |

注1 現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、その該当者が2人以上

で収入合計が520万円未満、1人で収入が383万円未満(後期高齢者医療制度移行に伴い国保を抜けた人を含めて合計520万円未満)の場合、申

請により「一般」の区分と同様となります。

- 注2 低所得者(2)とは、同一世帯の世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者(1)以外の人)。

- 注3 低所得者(1)とは、同一世帯の世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経

- 費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

- 注4 該当月を含む過去12か月以内に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上になった場合、「4回目以降の限度額」が適用され、それを超えた

- 分が支給されます。

(1)暦月ごとの計算(月の1日から月末まで)

-

(2)医療機関ごとで別計算

-

(3)同じ医療機関でも医科(内科・外科など)と歯科は別計算

-

(4)同じ医療機関でも入院と外来は別計算

-

(5)入院した時の食事代や差額ベッド代、保険外診療分は対象外

-

(6)保険調剤薬局で支払った薬代(医師が処方したものに限る)とその処方を行った医療機関の診療費は合算

-

高額療養費の申請

[窓口]

菊陽町役場 健康・保険課および西部支所(光の森町民センター キャロッピア)

[必要なもの]

・印鑑(認め印可、シャチハタ印不可)

- ・医療機関発行の領収書 (原本)

- ・振込先の分かる通帳等(世帯主名義)

- ・世帯主の個人番号カード

-

※領収書を紛失した場合は医療機関で再発行していただくか、診療点数、診療年月日、領収金額、領収印のある領収証明書を発行していただく必要が

- あります。

医療費の窓口での負担を軽減したいとき

健康保険に加入している方は、加入している健康保険に申請をしていただくことで、限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)を交付することができます。資格確認書と一緒に医療機関に提示することで、窓口での医療費の支払が、上記の自己負担限度額までに抑えることができます。

また、マイナ保険証を利用して受診されると上記の限度額認定証の申請・掲示をされなくても自己負担限度額までの支払いに抑えることができます。

[窓口]

菊陽町役場 健康・保険課および西部支所(光の森町民センター キャロッピア)

[必要なもの]

・限度額適用認定証が必要な方の資格確認書

-

・印鑑(認め印可、シャチハタ印不可)

-

・窓口にいらっしゃる方の身分証明書(免許証等)

-

-

※住民登録上の世帯が別の方が申請をされる場合は

委任状が必要になります。

- ※70歳以上の方は限度額適用認定証が必要ない方もいらっしゃいますので、一度、役場健康・保険課にお尋ねください。

療養費について

療養費は、その場では保険適用されなかった医療費を申請により保険適用し、保険適用分を後日支給する制度です。

国民健康保険では、多くの場合医療機関にマイナ保険証又は、資格確認書を提示することで保険の適用を受けることができます。しかし、例外的にやむを得ずをマイナ保険証又は、資格確認書を提示できなかった場合や、それ自体は療養として認められないが医師が必要と認めた場合など、その場では保険の適用が出来ない場合、申請により支給されるのが療養費です。以下のような場合、いったん全額自己負担となりますが、国保担当窓口へ申請し、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。

[窓口]

菊陽町役場 健康・保険課および西部支所(光の森町民センター キャロッピア)

[必要なもの]

|

ケース |

申請に必要なもの |

| 事故や急病などで、やむを得ず保険証を持たずに保険医療機関等で診療を受けたとき |

・診療報酬明細書(レセプト)

・領収書(原本)

・世帯主の印鑑

・世帯主名義の通帳 等 |

| 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき |

・医師の診断書(または意見書)

・領収書(原本)

・世帯主の印鑑

・世帯主名義の通帳 等 |

|

はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき(医師の同意が必要) |

・医師の同意書

・明細のわかる領収書(原本)

・世帯主の印鑑

・世帯主名義の通帳 等 |

| 手術などで生血を輸血したときの費用(医師が必要と認めた場合) |

・医師の診断書(または意見書)

・血液提供者の領収書(原本)

・輸血用生血液受領証明書

・世帯主の印鑑

・世帯主名義の通帳 等 |

| 骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき |

・明細な領収書(原本)

・世帯主の印鑑

・世帯主名義の通帳 等 |

| 海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く) |

・診療報酬明細書(レセプト)

※外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要。

・旅券、その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し

・保険者が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する、当該海外療養を受けた者の同意書

・世帯主の印鑑

・世帯主名義の通帳 等 |

葬祭費について

葬祭費は、菊陽町国民健康保険加入者が死亡したときに、喪主の方に対して支給されるものです。

- 支給金額は20,000円です。

- 他の健康保険などから葬祭費に相当する給付を受けられる場合は支給されません。

- 交通事故など第三者による死亡の場合は支給されないことがあります。

-

[窓口]

菊陽町役場 健康・保険課

-

[必要なもの]

・通帳またはキャッシュカード(喪主名義のもの)

※マイナンバーカードをお持ちの場合は、葬祭費の申請がオンラインでできます。

人間ドック健診の助成について

下記の条件を満たしている対象者は、町を通して人間ドックを申し込むと、一律25,000円を町が補助します。

[対象者]

・人間ドック健診日においても菊陽町国民健康保険の資格がある人

- ・国民健康保険に加入し、該当年度末の年齢が30歳以上の人

- ・納期限到来分までの国民健康保険税を完納している人

[検診受診可能期間]

[申し込み期間]

[窓口]

菊陽町役場 健康・保険課および西部支所(光の森町民センター キャロッピア)

[必要なもの]

- ・身分証明書

- ・印鑑(認め印可、シャチハタ印不可)

はり・きゅう券の交付について

国民健康保険の被保険者であり保険税の未納がない人で、はり・きゅう療養費の支給を受けていない人は、申請をすると、はり・きゅう券を交付します。

[対象者]

- ・国民健康保険に加入している人

- ・納期限到来分までの国民健康保険税を完納している人

- ・はり・きゅう療養費の支給を受けていない人

[内容]

はり・きゅう券は1回の施術(3,000円以上)につき1枚利用でき、1,000円分を町が負担します。

(あんま・マッサージでは利用できません)

[交付枚数]

◆はり・きゅう券が利用できる施術所

施術所名 | 住所 | 電話番号 |

はりお灸治療院ふくだ | 菊陽町大字津久礼1756番地 | 096-(240)-3076 |

国民健康保険では、震災、風水害、火災などの災害により人的、資産的に重大な損害を受けたときや、干ばつなどによる農作物の不作及び事業などの休廃止、失業など(定年退職又は自己都合等による退職を除く)により収入が著しく減少し、保険医療機関への支払いが一時的に困難となった時には、国民健康保険法に規定する医療機関で支払う一部負担金の減免・徴収猶予を受けられることがあります。

減免基準

減額(一部免除)

世帯の実収入月額(※1)が基準生活費(※2)の110%を超え115%以下の世帯は、一部負担金の7割を、115%を超え120%以下の世帯は、一部

負担金の4割を3カ月以内の期間に限り減額します。

免除

世帯の実収入月額が基準生活費の110%以下の世帯は、一部負担金を3カ月以内の期間に限り免除します。

徴収猶予

世帯の実収入月額が基準生活費の130%以下の世帯は、一部負担金の徴収を6カ月以内の期間に限り猶予します。

※1 実収入月額とは、生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入の認定による月額をいいます。

※2 基準生活費とは、生活保護法による保護の基準に規定する基準生活費をいいます。

申請および承認の方法

免除などの措置を受けようとする世帯主は、原則として療養の給付を受ける前に、役場健康・保険課国民健康保険係に備え付けの一部負担金減免等申請書に、申請理由を明らかにする書類等を添付して提出してください。提出された書類などに基づいて調査を行ない、承認を決定します。